张光瞳,男,汉族,1996年生人。毕业于广西师范大学软件工程专业。现任数据科学与人工智能学院计算机科学与技术教研室主任。

人生的转折和舍得是必要过程,没有荆棘的成长注定是乏味的。

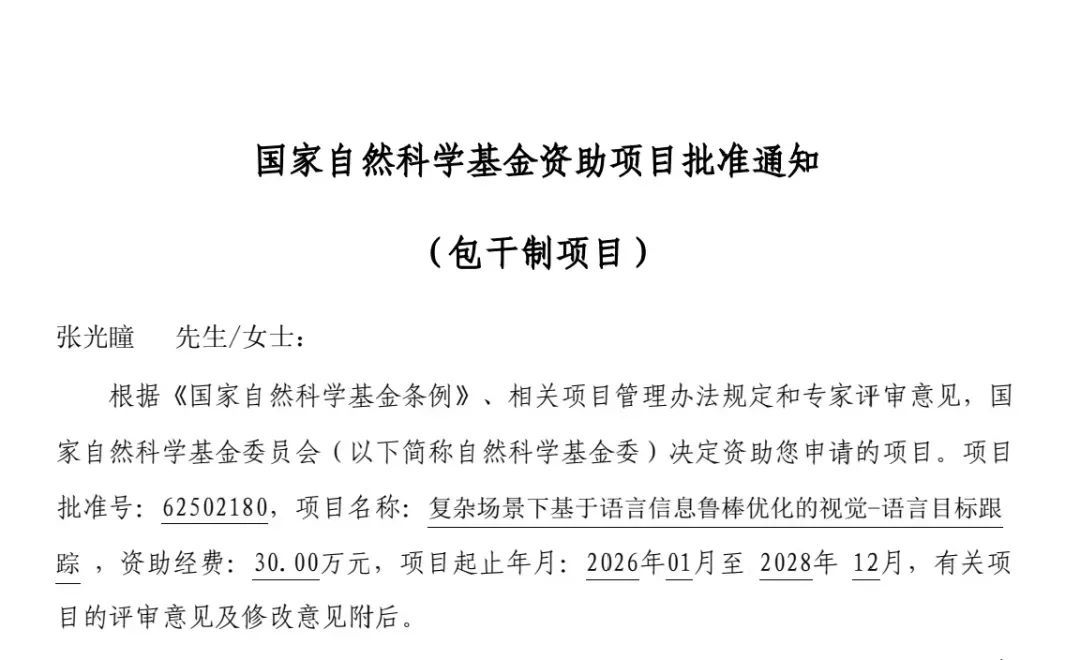

初见他时,他还是涉世未深刚从校园踏入职场的“小白”,但他的热情与干劲儿却能感染所有人。对于工作他从不推三阻四,对于科研他永远饱含热情,这一次的青年基金项目他也是准备了很久,他说:“不言平日,过年的时候我一天都没休息过,每天都在打磨这个本子。”从他身上最能体现一句话:没有人能够随随便便成功。那么本期我们对张光瞳主任进行了专访,来了解一下青年基金项目获得者平日里的“酸、甜、苦、辣”。

您当初选择这个研究方向申报青年项目的契机是什么?是长期关注的领域,还是发现了新的研究空白?

早在读书阶段,我就聚焦视觉目标跟踪研究,当时主流方法以纯视觉特征(如 CNN 特征)为主,但发现其在复杂场景(如遮挡、光照突变、相似目标干扰)下鲁棒性不足 —— 比如跟踪 “红色汽车” 时,若画面出现红色广告牌,纯视觉模型易跟踪错误。后续随着视觉-语言(VL)技术兴起,我注意到语言信息能为跟踪提供 “语义约束”,可解决纯视觉的局限性。但深入调研后发现,现有多模态跟踪方法在语义漂移问题存在明显空白,从而衍生了我的研究思路。

申报过程中,您认为最关键的准备环节是什么(如选题论证、研究方案设计、前期基础积累)?曾遇到过哪些难点,如何解决的?

我认为在申报过程中最关键的准备环节是完成初稿后需要进行反复的论证和修改。因为我是第一次申请基金,尚缺经验,导致写出来的申请书深度不够,缺乏科学问题的总结归纳。为了克服这一问题,我对申请书进行了反复修改,并多听取其他优秀老师的意见,最后打磨出一个能够自我认可的申请书。

目前项目的研究进展是否符合预期?在实际开展中,有没有遇到过和最初方案偏差较大的情况(如实验数据不理想、技术瓶颈),您是如何调整的?

目前项目已有一些尝试的预实验,其结果也符合我们的预期。未来的时间里,我也将依托基金支持,致力于领域相关的研究工作。

对比申报前后,您觉得青年项目对您的学术生涯(如研究能力、学术视野、独立主持项目经验)带来了哪些核心提升?

最重要提升在于自己研究的方向以及努力得到了国家的认可,验证了自己做的工作是有意义的,这给我个人对于科研工作提供了充分的信心。

您认为青年项目的研究成果,未来在理论突破或实际应用(如解决行业问题、服务社会需求)上有怎样的潜力?

我希望未来青年项目的研究成果能够应用生活中,为社会的技术发展做出贡献,填补目前多模态的视觉目标跟踪的应用范围小,面对复杂场景下的鲁棒性差的空缺。

对于正在准备申报青年项目的年轻学者,您最想给他们的1-2条关键建议是什么?

选题要锚定 “真问题”,拒绝 “伪创新”。很多年轻学者第一次申报时容易陷入“为了赶时髦而创新”的误区——比如堆砌热门术语(如“大模型”“元学习”),但未解决领域真问题。我的经验是:先找“真痛点”:沉下心来,通过领域的研究,锁定领域内“长期存在、未被充分解决”的问题;再做“微创新”:不要追求“颠覆式创新”,而是先聚焦“小切口突破”——针对领域问题,用“小改进”解决“大痛点”,既易出成果,也更易获得评审认可。

青年基金项目是基点,是开始,是未来方向的航标。他说作为一名高校教师,一定会热心、用心、尽心做好每一项工作,自己也将会再接再厉,努力在未来创造更好的成绩。